El Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia cumple 13 años. El decano de la Facultad de Psicología, Magíster Hugo Lupiáñez, reflexiona sobre la importancia del trabajo académico, la objetividad en la producción de datos y los desafíos actuales en torno a la niñez y la adolescencia.

El Magíster Hugo Alberto Lupiáñez es decano de la Facultad de Psicología de la Universidad del Aconcagua, cargo que ocupa desde 1984. Licenciado en Psicología y Magíster en Criminología, cuenta con una destacada trayectoria en psicología jurídica y criminología, ámbitos en los que ha formado profesionales y dirigido proyectos académicos y de investigación en distintas universidades del país y del exterior.

Ha sido consultor en políticas criminales y penitenciarias para organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA), y participó en programas de prevención del delito en Mendoza. Autor de numerosas publicaciones y conferencista en América Latina y Europa, fue distinguido como Profesor Honorario por la Universidad Ricardo Palma (Perú) y reconocido por la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza por su aporte a la defensa de los derechos de la niñez y la familia.

¿Qué reflexión le merece que la Facultad tenga un Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia ya con 13 años de trayectoria?

La Universidad tiene tres funciones básicas, conforme lo establece la Ley de Educación Superior, que tienen que ver con la docencia, con la investigación y con la extensión. Más allá de esto, que es una exigencia normativa, creo que son temas de tanta importancia y tanto impacto social que la universidad no puede dejar de estar presente. ¿Y por qué digo la Universidad? Porque por allí existen algunos observatorios de distintas materias que dependen del Gobierno, del Estado, de una determinada sociedad o asociación, y esto a veces genera algunas complicaciones.

¿Por qué?

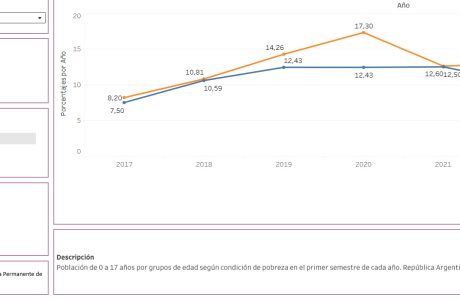

Porque un observatorio tiene que ser objetivo, y creo que la única forma de apelar a la objetividad es a través de un sistema universitario. Porque cuando el dato está sesgado ideológicamente, pierde objetividad, y al perder objetividad es un dato que no sirve.

Es decir, si uno quiere implementar políticas, por ejemplo, en este caso en niñez o adolescencia, necesariamente debe tener una información fidedigna para que las propuestas sean válidas y acerquen a las soluciones. De otro modo, no, porque si se busca ocultar o desfigurar el dato en función de una propuesta, el dato ya no sirve.

Desde la academia hay que trabajar sobre certezas; entonces, la academia puede ayudar siempre que trabaje sobre bases de certezas.

¿Cuál es su mirada respecto de cómo han cambiado en esta época la niñez, la adolescencia, incluso las familias que se han ido transformando?

Es una época de mucho cambio y terriblemente compleja, porque también, cuando se han implementado políticas —no importa de qué partido—, se han implementado políticas que han ido limando esta formación tradicional, que brinda certezas en cuanto a valores, a intereses y a sentimientos.

Entonces, en esta actualidad que muchos llaman líquida, es como que todo eso se ha diluido, se ha desdibujado. Entonces, a mi criterio, tenemos un niño o un adolescente que pierde el objetivo hasta de su existencia.

¿Cómo la Universidad trabaja estas temáticas desde la multidisciplina?

Creo que todos los temas sociales, en realidad, tienen que ver con la multidisciplina o la interdisciplina, o la intradisciplina, porque hay distintos enfoques, pero todos apuntan un poquito al sentido de que los problemas sociales son tan complejos, que vos podés tener una mirada donde tiene un poquito más de influencia, en algunos casos, una disciplina que otra.

Pero la multidisciplina o la interdisciplina no puede estar ausente en el análisis, y eso es lo que te da un observatorio, porque en un observatorio la mirada es integradora. Es decir, todo esto que nosotros estamos hablando, si bien te da una característica psicológica y te puede hacer que tengas algunas perspectivas o proyectos, un poquito qué es lo que puede llegar a pasar, también depende del entorno social.

Nosotros, los seres humanos, somos seres sociales, no nos podemos desarrollar sin el otro; en consecuencia, el entorno social que se va dando también tiene que ver con el desarrollo de la personalidad, sin ninguna duda, y con los problemas de personalidad. Y eso yo creo que es una mezcla hoy bastante complicada y peligrosa.

¿Cómo cree que afectó la pandemia?

La pandemia creo que nos afectó muchísimo. Nosotros pudimos ver acá, en la universidad, un fenómeno llamativo que puede ser un indicador de qué es lo que pasa en las distintas áreas de la sociedad.

Nosotros advertimos que hubo un proceso de desocialización, por ejemplo, del alumno. Un alumno de quinto año llevaba muchos años, porque la pandemia duró dos; tuvo primer año, segundo año, y tuvo una socialización, por ejemplo, de cómo comportarse en la universidad, cuáles eran las normativas, en qué época se tenía que inscribir.

Nos encontramos con un alumno que estaba cursando quinto después de la pandemia, y nos venían a preguntar cosas elementales, básicas, como de un chico que recién ingresaba. Es decir, hubo no solo una falta de socialización, hubo una desocialización.

Así como esa pérdida de los hábitos, del contacto, y los problemas que hemos visto acá también de interrelación entre los alumnos: terribles, terribles. Ni qué decir también de lo que transmitieron los entornos familiares, que se complejizaron enormemente en las conductas.

¿Qué se puede hacer desde la Universidad, más desde una facultad como esta?

Creo que, porque también las sociedades van buscando su compensación y su recuperación, nos ha llamado la atención, porque en la universidad a todo el mundo, al principio, nos fascinó, porque nos hizo acceder a un mundo informático, virtual, que te abrió toneladas de posibilidades. Incluso había gente que se inscribía de otras provincias; a mí eso me gustaba, que hacíamos muchas redes en otras provincias.

Sin embargo, hablando con otros colegas o con gente del Ministerio de Educación de la Nación, se ha dado lo contrario. Es decir, el alumno hoy está pidiendo a gritos la presencialidad. Por eso digo que las sociedades van buscando su recuperación.

El afecto, el hablar con el otro, el estudiar con tu compañero, el tener tu grupo; es decir, que todo eso te da un sentido de participación y de pertenencia. Que todo eso es un sentido.

Laura Fiochetta | ONAF | 5 de noviembre de 2025.