¿Cómo era la vida familiar de quienes transitaron su niñez durante el gobierno de facto asumido el 24 de marzo de 1976? Verónica recuerda la detención de su madre y su padre cuando tenía cuatro años: el miedo, los años con sus abuelos, las visitas a la cárcel. «Me costó un montón ser madre y abuela, dice. «En el caso de mis hijas, dejé de lado proyectos personales y acumulé todo lo que no tuve: horas de plaza, de juegos, de risas”. Además, reseñamos una investigación de la psicóloga Valeria Llobet que indaga en los recuerdos familiares de cuarenta y siete personas nacidas entre 1966 y 1972.

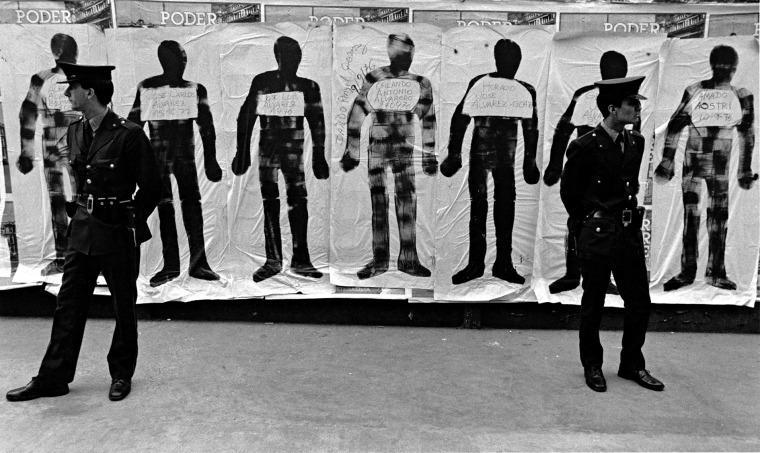

Siete hombres están tratando de tirar la puerta abajo. Silvia los ve desde la esquina. Es mayo de 1976 y está llegando a su casa en San José, Guaymallén. Lleva a sus dos hijas pequeñas -Verónica de cuatro años y Paola de dos- tomadas de sus manos. El terror la paraliza. Se pregunta si lo mejor será acercarse para ver qué quieren o salir corriendo con las niñas. Elige la primera opción. Apura el paso, camina hacia ellos. Al llegar se encuentra con uno de los temibles «grupo de tareas» de la última dictadura cívico-militar argentina. Así se llamaba en la jerga de entonces a las unidades de secuestro, tortura y desaparición integradas por miembros del ejército, policías y paramilitares.

Es 2021 y Verónica, la hija más grande, recuerda aquel momento. Ese día su infancia cambió para siempre, como un viento que arrasa. “Nos ataron a la cama, nos vendaron los ojos. Yo tenía ganas de hacer pis y no me dejaron”, dice. A pesar de que han pasado casi cincuenta años, en su voz perdura la angustia y la desolación de la niña de entonces. “Revisaron las fotos, hablaban de nombres. Se acercó mi abuelo y estos hombres les dijeron que mi mamá estaba libre de culpa y cargo. Pero a la noche a mi mamá la detuvieron”, dice, y hace una pausa.

***

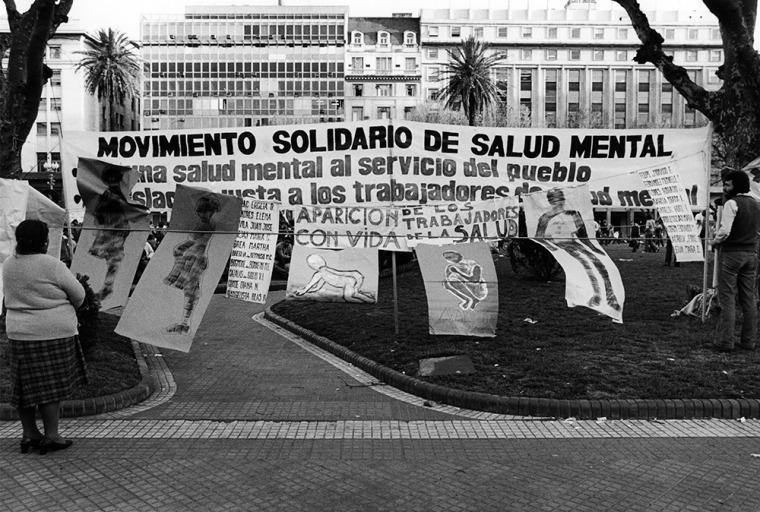

¿Cómo recuerdan la década del setenta los adultos/as que, a diferencia de Verónica, no sufrieron de manera directa la brutalidad del terrorismo de Estado? ¿Cómo reconstruyen su propia experiencia y la de sus familias en los años de dictadura? Interrogantes de este tipo son los disparadores de una investigación realizada por la psicóloga Valeria Llovet (CONICET, UNSAM) y publicada en la Revista de Sociología de la Universidad de Buenos Aires.

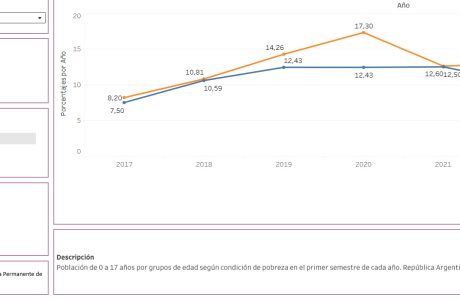

En «Eso era lo normal. Ser niño en dictadura: un debate sobre la subjetividad y la política» (2016), Llovet nos confronta con la compleja trama de representaciones e interpretaciones del pasado que atraviesan a toda una generación de argentinos y argentinas. Para ello reconstruye las historias de vida de cuarenta y siete personas nacidas entre 1966 y 1972. Lo hace a partir de entrevistas a adultos que entonces no formaban parte de familias con detenidos, desaparecidos o personal de fuerzas de seguridad.

Jorge, por ejemplo, habla principalmente de su padre enfocado en las fluctuaciones de los precios que afectan su labor como chacarero y comerciante. Hernán visualiza a su padre como alguien que trata de distanciarse del contexto histórico, como si supiera algo que procuraba mantener fuera del contexto familiar. En el polo opuesto, Cecilia cree que sus padres no sólo “sabían” sino que convalidaban el exterminio de los militantes de izquierda. Otros manifestaban su sorpresa cuando, ya en democracia, se enfrentaban en las escuelas secundarias con compañeros y compañeras que decían no haber sabido nada.

***

Crecer con la abuela y el abuelo, ver a mamá y papá de a ratos, extrañarlos en el primer día de clases y en los cumpleaños. Que no estén a la hora de la cena, ni de jugar ni de llorar. Verónica y su hermana se fueron a vivir en la casa de adelante, con sus abuelos. La casa de su familia fue cerrada, clausurada. Verónica recuerda que en los años siguientes jugaban a intentar ingresar a su antigua vivienda sin que sus abuelos lo supieran, como un juego.

¿Cuánto tiempo estuvo detenida Silvia? Ocho años. ¿Fue la única persona de la familia de esas niñas en la misma situación? No. Sirio, el papá, fue detenido días después. “Mi papá sentía que era el responsable. Que porque él trabajaba en el Poder Judicial y tenía militancia gremial habían detenido a mi mamá. A mi papá lo dejaron cesante en el Poder Judicial y también lo detuvieron”, agrega Verónica.

Durante un tiempo, su mamá estuvo en Mendoza, en el penal de Bouglone Sur Mer, después se la llevaron a Buenos Aires. “Pequeñas de cinco y tres años entrando solas a la cárcel. Hacía meses que no veíamos a mi mamá y tuvimos que ingresar las dos solitas. Ese día mi mamá me dijo que se la llevaban lejos. Que no hablara con nadie. Que se lo dijera a mi abuelo. Yo le hice caso. Tenía cinco años y alcé a mi hermanita de tres con ese secreto a cuestas hasta llegar a mi abuelo y contarle”, relata emocionada.

“Toda mi vida he estado atenta y en alerta. Siempre me costó dormir. También me costó un montón ser madre y abuela. Me cuesta poner límites, porque sólo quiero abrazarlas y darles afecto. Me paso diciendo a mi nieta que la quiero»

Su madre y su padre a mil kilómetros de distancia. La cotidianidad aún más desarmada. “Viajábamos cada cuarenta días a verlos. Un viaje largo, que interrumpía la escuela, todo. Un viaje que muchas veces era en vano: faltaba un papel y no podíamos entrar. Un viaje que terminaba siempre en una requisa antes de ver a mis viejos”, dice. “Me ponía adelante de mi hermana para que no le hicieran nada. Pero al final, cuando tenía trece años, ya no quería que me tocaban mis partes íntimas en las requisas”, recuerda Verónica. «No había derechos, menos había derechos de niños y niñas. Ahora tenemos leyes que protegen las infancias, pero falta voluntad política de aplicarlas», reflexiona.

Cuenta Verónica que hace veintiséis años, cuando armaron la agrupación Hijos Mendoza, las vivencias de quienes tuvieron a sus madres y sus padres en prisión durante la dictadura estuvieron teñidas de algo común: la represión. “Horas sin comer, sin poder ir al baño para guardar un lugar en una cárcel, nos sacaban la ropa. Cuando mi mamá salió, mi papá aún no lo hacía entonces yo tenía que manejar el dinero, con trece años, porque ella tenía vértigo y no podía manipularlo”, recuerda al enumerar las consecuencias que dejó el terrorismo de Estado en quienes pudieron sobrevivir para contarlo.

“Toda mi vida he estado atenta y en alerta. Siempre me costó dormir. También me costó un montón ser madre y abuela. Me cuesta poner límites, porque sólo quiero abrazarlas y darles afecto. Me paso diciendo a mi nieta que la quiero. En el caso de mis hijas, dejé de lado proyectos personales y acumulé todo lo que no tuve: horas de plaza, de juegos, de risas”, dice casi al final de la charla.

***

Sostiene Llovet que los dilemas de los adultos acerca de su infancia en dictadura fueron reactualizados con los debates y las políticas de derechos humanos de las últimas décadas. Hoy surgen nuevos interrogantes, la mayoría de ellos relacionados con la vigencia del tema en los medios de comunicación y en los programas educativos. ¿Qué tensiones genera esto?, se pregunta la autora. ¿Los niños de la época de la dictadura serán «guardianes de la memoria» o contribuirán a silenciar el relato sobre el pasado?.

Laura Fiochetta | Javier Avila | ONAF | 5 de abril de 2021